Die Reise um das Krankenzimmer

Zwischen Gefäßverengung und Übellaunigkeit

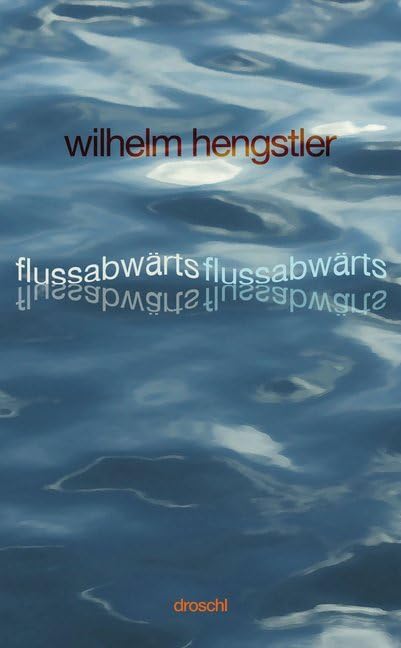

Mit der Hauptfigur aus Wilhelm Hengstlers neuem Buch flussabwärts flussabwärts würde ich nicht gerne auf Urlaub fahren. Zu oft kämpft der Mann, der mit seiner Begleiterin per Rad die Donau abwärts zur Mündung reist, gegen seine Übellaunigkeit an. Aber gut, er ist auch in Rumänien unterwegs, wo man am Land vorwiegend mit Mangelwirtschaft konfrontiert ist, die Wege sind nicht immer die besten, und er hat eine harte Zeit hinter sich. Die Hauptfigur ist Ende 60 und hatte ihren Plan, die Donau entlangzuradeln, ein Jahr lang auf Eis legen müssen: Eine Gefäßverengung im Bein hatte ihn beinahe ins Grab befördert. „Lange Zeit hatte ich geglaubt, dass der Tod anderswo zuschlug; noch als die ersten Freunde starben, weil sie die in ihrer Lebenswut eingegangenen Risiken ignorierten, war ich insgeheim von meiner Unsterblichkeit überzeugt gewesen.“ – Dieser Gedanke geht dem namenlosen Protagonisten im Krankenhaus auf, als er, in die Mühlen des Gesundheitswesens geraten, am Grazer Universitätsklinikum auf seine Operation wartet.

Willi Hengstlers Buch flussabwärts flussabwärts ist zweigeteilt: in eine Erzählung der Radtour und eine Schilderung eines längeren Krankenhausaufenthalts, die beide abwechselnd zum Zug kommen. Der Ich-Erzähler berichtet vom Spitalsaufenthalt, der Er-Erzähler vom Urlaub per pedales in Rumänien. Die Geschichte vom Krankenhausaufenthalt ist chronologisch angeordnet, jene von der Radtour aber gegen den Strich gebürstet – sie wird vom Ende der Reise flussaufwärts erzählt. So erzeugen die beiden Erzählflüsse eine gegenläufige Bewegung, die in den besten Momenten des Buches zur Aufhebung der Zeit führt, also mitten in die Gegenwart.

„Meine Zeit des Reisens war allem Anschein nach vorbei, und ich fragte mich in dieser Dunkelheit, was das Unterwegssein für mich tatsächlich bedeutet hatte“, überlegt der Ich-Er- zähler in einer Nacht im Krankenzimmer. Und er gibt sich gleich selbst die Antwort: „Mir wurde heiß vor Scham, weil es mir bei diesen Reisen immer nur um Selbstinszenierung gegangen war. Hatte ich mich nicht immer mit geheuchelter Bescheidenheit aufgespielt und behauptet, dass diese Reisen für mich nur beiläufig gewesen waren?“

Weil seine Reisepläne durch seine akute Erkrankung in die Ferne rücken, beschließt der Erzähler – nach dem Vorbild jener berühmten Reise um mein Zimmer von Xavier de Maistre aus dem Jahr 1794 – von seiner Reise durch das österreichische Spitalswesen zu berichten. Ein guter Entschluss, denn daraus gehen die stärksten Kapitel des Buches hervor. Willi Hengstler ist ein Meister des nüchternen, unbestechlichen Blickes und des schnörkellosen Erzählens. Was er zu sagen hat, ist zudem mit Lebenserfahrung und Wissen durchdränkt. Seine Bestandsaufnahme über das Patiententum in einem großen Krankenhaus sollte man allen Pflegeverantwortlichen in die Lehrbücher schreiben, auf dass sie den Blick dafür bekommen, wie das Individuum im Gesundheitsapparat in Lethargie verfällt:

„Nach der Kartografie wartete ich, neben Rollstühlen und Betten mit anderen Patienten, dass sich die Stationsschwester meiner erinnern würde. Manche Patienten empfanden in ihrer Apathie keine Scham mehr über ihre nackten Schenkel oder mürrisch wirkenden Geschlechtsteile unter den verrutschten Laken. Wir waren Vergessene und hatten eingewilligt, uns selber zu vergessen. Wir waren zu Treibgut geworden, das es vor die bildgebenden Maschinen geschwemmt hatte. Man hatte uns zu Pausenfüllern reduziert, die, ohne über eigene Zeit zu verfügen, zur Stelle sein mussten, sobald sich das Zeitfenster eines Arztes öffnete oder einem der sehr teuren Geräte der – unwahrscheinliche – Leerlauf drohte.“

Hengstler erzählt von den Zimmergenossen, mit denen man als Patient eine Notgemeinschaft eingeht; von den Begegnungen mit Schwesternschülerinnen, „die zu einem gänzlich anderen Menschengeschlecht zu gehören scheinen“; er berichtet von den unzähligen Anamnesen, denen man sich auf jeder Station aufs Neue unterziehen muss; von den unterschwelligen Spannungen zwischen Schwestern- und Ärzteteam; von den Operationen an seinem Bein und schließlich von der Rekonvaleszenz, während der er beschließt, seine Spitalserfahrungen in einen Text fließen zu lassen, den er mit seinem ursprünglichen Schreibprojekt – dem Text über die Donauradtour – kombiniert.

flussabwärts flussabwärts ist also auch ein selbstreflexives Buch über das Erzählen und das Erinnern. Die Reise mit dem Rad die Donau entlang knüpft an die Reise durch das Krankenhaus an, und mit der Erfahrung der Todesnähe im Rücken werden beide Reisen zu einer Art existenziellen Bestandsaufnahme. Verweise auf Proust dürfen da nicht fehlen, auch wenn das Exemplar der Suche nach der verlorenen Zeit, das den Erzähler durch Krankenhaus und Rumänien begleitet, die längste Zeit ungelesen bleibt. „[…] über die Donau setzend denkt er an Proust [….]. Aber während sein Buch gleich einem Fluss immer gewaltiger anschwoll, löschte sich der Autor buchstäblich durch das Fertigstellen seiner Arbeit aus – ähnlich wie die Donau, die unter der Brücke durchfließt, um sich später an ihrem Nullpunkt im Schwarzen Meer aufzulösen.“

Ebenso löst sich die Übellaunigkeit des Radfahrers im Lauf der Tagesetappen stets verlässlich auf; es scheint, als würde ihn das Aufnehmen und Verarbeiten von Eindrücken mit der Welt versöhnen. Es ist diese Wachsamkeit gegenüber dem Alltäglichen und scheinbar Banalen, die Willi Hengstlers Schreiben auszeichnet und die Präsenz erzeugt, die einen in den Bann seines Buches zieht. Ich würde mit Willi Hengstler nicht auf Urlaub fahren wollen, aber ich könnte ihm tagelang beim Erzählen zuhören.