Subversion auf der Jesuitenwiese

Vom Kampf um gesellschaftliche Veränderung

„Liebe Freundinnen, wenn ich an die letzten 25 Jahre zurückdenke, hatte ich eigentlich immer einen politischen Plan der Gesellschaftsveränderung. Große Hoffnungen hab ich dabei in die Jugend- und Popkultur gelegt, aber viele dieser Hoffnungen scheinen sich inzwischen aufgelöst zu haben. Deshalb möchte ich einen Roman schreiben und kann mir gut vorstellen, dieses Projekt im Team anzugehen.“

Diese Sätze standen am Beginn eines sehr vagen Projektes von drei in der akademisch-linken Szene beheimateten Personen, die weder den Kampf um gesellschaftliche Freiräume noch die Sehnsucht nach einer „anderen“, einer „besseren“ Gesellschaft aufgeben wollten. Christian, Reinald und Karin, so die Namen der Protagonisten und Alter Egos der Buchautoren, alle Mitte bis Ende dreißig, miteinander befreundet und seit vielen Jahren gesellschaftspolitisch aktiv, schließen sich zu einem Autorenkollektiv zusammen und schreiben und veröffentlichen unter dem Pseudonym Fanny Blissett einen „leicht revolutionären Poproman“, wie der Untertitel von Jesuitenwiese anspielungsreich und selbstironisch verspricht.

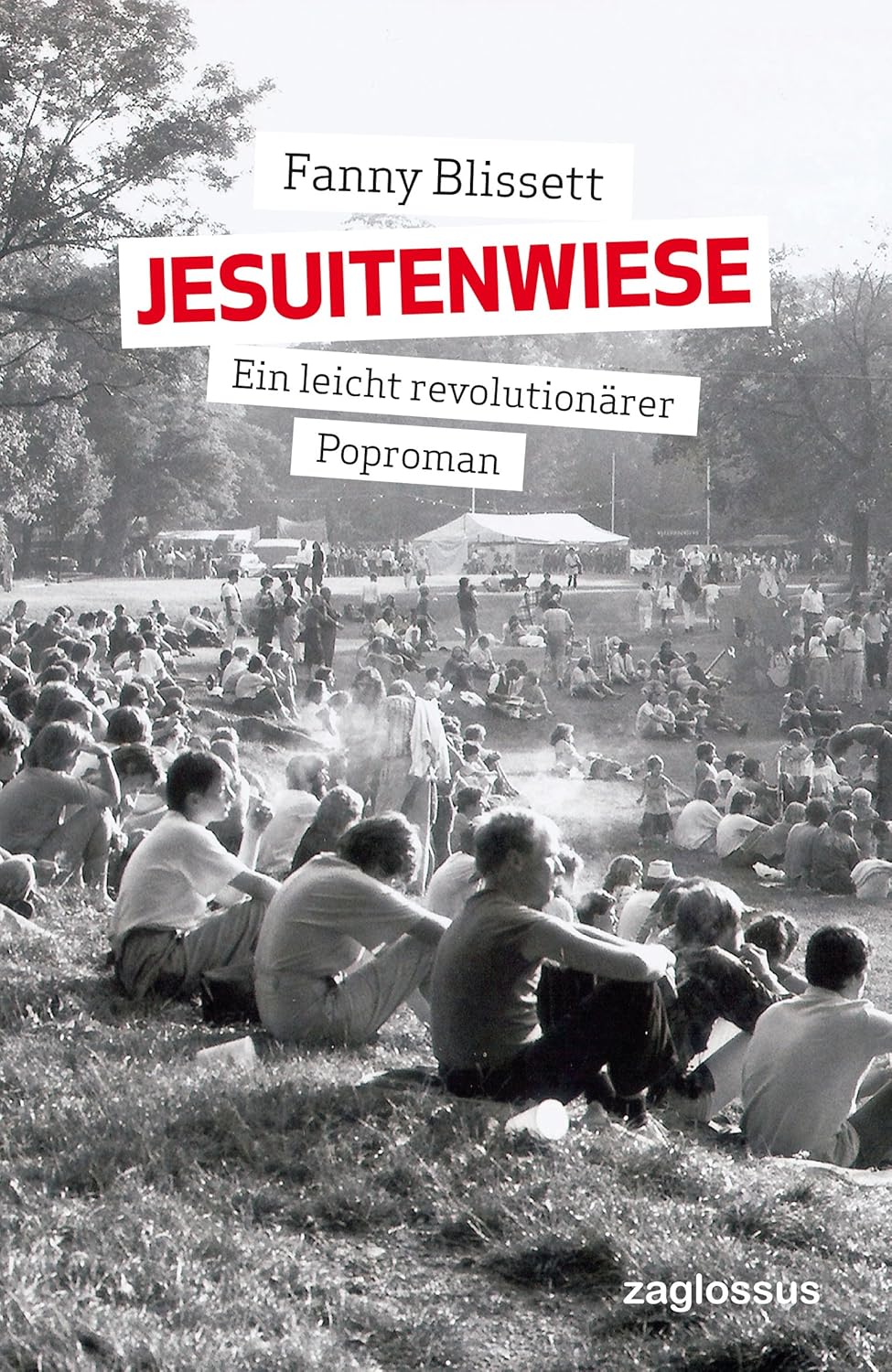

Fanny Blissett – eine wohl feministisch grundierte Anspielung auf das in den 1990er-Jahren erfolgreiche anarchistische italienische Künstlerkollektiv Luther Blissett – verwebt in Jesuitenwiese persönliche Erfahrungen, politische Anekdoten, historische Fakten ebenso gekonnt wie humorvoll mit der Analyse der Poptheorie und der sehr oft erfolglosen Bemühungen der urban-linken Szene, die Gesellschaft doch ein wenig nach ihren Vorstellungen zu verändern. Als literarischer Kitt dient eine etwas aufgesetzt wirkende Krimihandlung rund um die verschwundenen Milliarden der KPÖ. Dreh- und Angelpunkt des Romans ist die von Legenden umrankte Jesuitenwiese im Wiener Prater. Dort findet seit 1946 das kommunistische Volksstimme-Fest statt, die Wiese gilt als kollektiver Sehnsuchtsort für linke Utopien der Gesellschaftsveränderung.

Das Autorenkollektiv setzt sich in seiner literarischen Zeitdiagnose nicht nur mit der Relevanz sozialer Bewegungen und den unterschiedlichsten Ausprägungen von Pop-, Sub- und Gegenkultur auseinander, sondern auch mit den Schwierigkeiten und Möglichkeiten kollektiven Schreibens. Erzählt wird dabei vor allem von der zwischen Anpassung, Unbehagen und offener Gegnerschaft changierenden Beziehung zum politischen und gesellschaftlichen Status quo. Die gewünschte und erhoffte Veränderung wird jedoch nicht nur in die Zukunft projiziert, sondern vollzieht sich im Hier und Jetzt: Sie geschieht bei Zusammenkünften und bei der Pflege der gemeinsamen Interessen – Popmusik, Politik und Alltagskultur. Hinter der Fassade gegen- kultureller Anti-Haltungen verbirgt sich neben einiger Abgebrühtheit, viel Sarkasmus und noch mehr (Selbst-)Ironie immer eine große, unstillbare Sehnsucht, die übergangslos zwischen Zorn und Trauer, Sentimentalität und Aufbruchsstimmung, Subversion und Resignation changiert.

Auch wenn die Krimihandlung um die verschwundenen Milliarden vor Formelhaftigkeit nur so strotzt und der böse „Rechte“ aus dem Heeresnachrichtenamt und der triebhaft-gewiefte Unternehmer allzu klischeehaft gezeichnet sind: Dieser „leicht revolutionäre Poproman“ unterhält, regt zum Nachdenken an, und die Lektüre macht Spaß und ein wenig Hoffnung. Das Buch ist eine menschenfreundliche Hommage an all jene, die den gängigen Erfolgsmustern nicht gedankenlos folgen, sondern ein Leben abseits der Hauptstraße anstreben.