Der Magritte aus Stainz

Mike Markart schreibt surrealistische Prosa

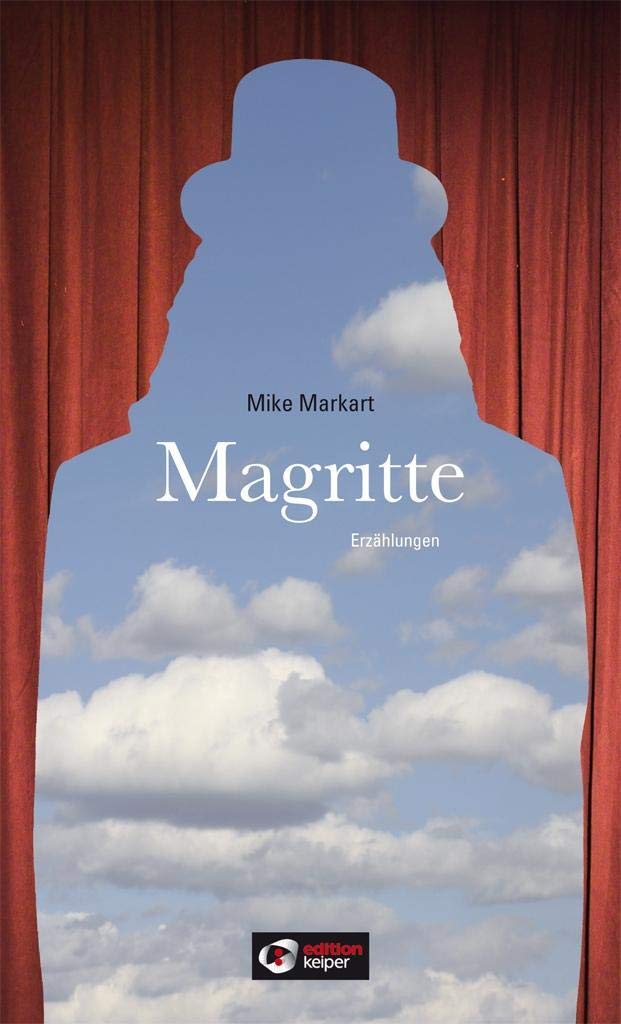

Der steirische Schriftsteller Mike Markart, Jahrgang 1961, ist das beste Beispiel dafür, dass man in der Literatur Ich-Erzähler und Autoren-Ich niemals verwechseln sollte. Der Autor Mike Markart ist ein umgänglicher Typ: lange Haare, schüttelt Hände nach Art der Hippies, indem er einem mit der Hand den Daumen umfasst, ist stets freundlich und mit so unauffälligen Vorlieben wie Familie, Kochen, Chilizucht, Rotwein, Fußball und Italien gesegnet. Die Erzähler-Ichs und Figuren in Markarts Erzählband Magritte, der über 20 Prosatexte aus zwei Jahrzehnten versammelt, wären dagegen in der realen Welt – gelinde gesagt – allesamt Fälle für die Psychiatrie. In der harmloseren Ausprägung handelt es sich um typisch österreichische Zwangscharaktere: Typen, die aus nichtigen Anlässen Hunderte Seiten lange Beschwerdebriefe an den Bundespräsidenten schreiben, oder solche, die den Untergang des Abendlandes darin sehen, dass Geschäftsbriefe nicht mehr auf der mechanischen Schreibmaschine geschrieben werden, sondern auf der elektrischen – „oder gar auf dem Computer“. In den meisten anderen Fällen/Texten ist die Welt der Figuren Markarts noch viel stärker aus den Fugen geraten. Zum Beispiel beim Filmfreund, von dem immer dann, wenn er ins Kino geht, ein Verwandter stirbt, was allerdings seiner Cinephilie keinen Abbruch tut; oder beim Mordverdächtigen, der den Polizisten beim Verhör erklärt, er sei zum Tatzeitpunkt von einem Ufo entführt geworden, das ihn in eine fremde Galaxie zum Essen gebracht habe – als sei das das Selbstverständlichste auf der Welt.

Unglaubliches wird von Markarts Figuren als selbstverständlich hingenommen; das Vertraute und Gegebene aber verwandelt sich in den Texten nach und nach in Unverständliches. In diesen Welten sind die Gesetze der Natur außer Kraft gesetzt und bedrohen den Menschen: Da rauscht im Titeltext Magritte – nach Motiven des surrealistischen Meisters – der Wind durchs Zimmer und wirbelt alles durcheinander, so dass der Hauptfigur nur noch bleibt, auszuziehen. In einer anderen Geschichte dröhnt aus den Mauern eines Hauses derart gewaltiges Meerestosen, dass die Hauptfigur ein Boot besteigt und ins Innere der Mauern entschwindet. Und in wieder einem anderen Text irritiert ein dichter, bodennaher Nebel, der die Straßen von Rom bedeckt, aber nur für den Erzähler sichtbar zu sein scheint … Wie in den Bildern von Magritte ist es in Markarts Texten meist nur ein Detail, welches das Bild der Wirklichkeit zum Kippen bringt und die Figuren rat- und hilflos zurücklässt.

Und es wird viel gestorben in Markarts Texten – der Tod als Fluchtpunkt ist stets präsent. Wenn auch die Welt in ihre Einzelteile zerbröckelt, bleibt zumindest der Tod als Konstante. Aber nicht einmal auf ihn ist Verlass, wovon die Geschichte Ich bin ein Mahnmal und ein immerwährender Kalender zeugt: Sie handelt von einem todkranken Mann, der nicht und nicht sterben kann. Er versucht, sich mit Tabletten umzubringen, trinkt hochgiftige Chemikalien, schneidet sich die Pulsadern auf, rast mit dem Auto gegen ein Tunnelportal – alles ohne Erfolg.

Markarts Erzählton bleibt dabei unaufgeregt, manchmal mischt sich eine sehr leise Melancholie in die Prosa. In den älteren Texten der Sammlung ist eine gewisse Verehrung für Thomas Bernhard nicht zu leugnen. Die Sprache gestaltet sich dabei als Sermon, der sich an der Unperfektheit der Welt verbeißt. In den jüngeren Texten hat der in Stainz in der Weststeiermark lebende Autor zu seinem eigenen Tonfall gefunden, der sich durch eine ruhige Bewegung auszeichnet. Die Sprache kreist dann nicht mehr insistierend um ein Ding oder einen Vorfall, sondern beschreibt in kleinen Schritten, wie die jeweilige Figur durch eine meist kleine Irritation aus der gewohnten Bahn geworfen wird, und wie sich die Wirklichkeit sukzessive ins Unwirkliche steigert. „[…] die Bewegung selbst ist jedes Mal eine Überraschung“, sagt die Autorin Yoko Tawada in ihrer Laudatio auf Mike Markart, als dieser 2001 den Würth-Literaturpreis für den Text Magritte gewann: „Mir scheint wichtig, dass dieses Wunder allein durch die Sprache des Autors ermöglicht wird.“

Schön, dass Markarts kleinere, verstreute Prosatexte nun in einer sinnvoll zusammengestellten Sammlung vorliegen und zur Entdeckung eines äußerst lesenswerten Autors einladen.