Souverän skurril

Bettina Gärtner entführt in eine klaustrophobische Welt mit mehr Fragen als Antworten

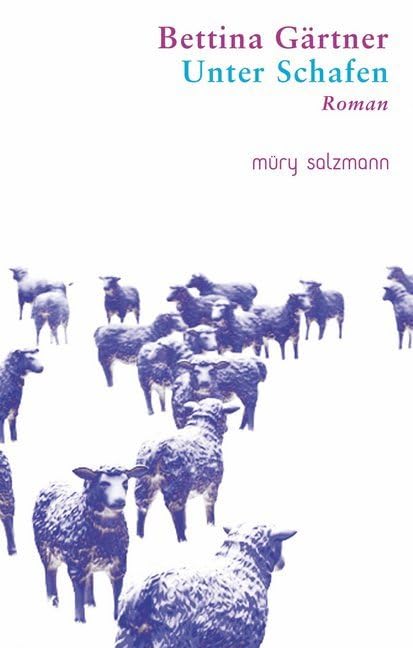

Mit „Schafskrimis“ à la Glenkill hat Bettina Gärtners Debütroman Unter Schafen nichts zu tun. Eher gleicht das Buch einem leicht kafkaesken Kammerspiel, in dem neben swanetischen Fettschwanzschafen vor allem Lügen und Geheimnisse eine Rolle spielen. Erstere – die Schafe – sind im Roman Lieferanten für ein besonderes Fett, das sich als Basis pharmazeutischer Salben bewährt. Letztere – Lügen & Geheimnisse bzw. der Versuch ihrer Enthüllung – stehen im Zentrum des Buches, das sich um die Führungspersonen eines namenlosen „Konzerns“ dreht, der das georgische Schafsfett verarbeitet und zum Hauptarbeitgeber einer ebenso anonymen Stadt in der Grenzregion eines nicht näher genannten westmittelosteuropäischen Landes wurde, das stark an Österreich in den 1960ern erinnert.

Die Hauptfigur und Ich-Erzählerin ist Klara, die Gattin des designierten Konzernchefs Manek. Klara hat ein Verhältnis mit Fredd, dem Schwiegersohn des Konzerngründers und Ehemann ihrer besten Freundin Norma. Fredd und Klaras Mann, Manek, wiederum sind auf einer gemeinsamen Firmenmission im fernen georgischen Hochtal von Swanetien. Die Kommunikation mit den beiden ist schwierig, meist wird die Telefonverbindung unvermutet unterbrochen. Währenddessen kündigt sich im Rahmen eines Austauschprogramms des „Konzerns“ ein georgischer Forscher in der Grenzstadt an, und Klara hat die Ehre, ihn bei sich daheim zu beherbergen. Komplikationen sind vorprogrammiert.

Bettina Gärtner, Jahrgang 1962, pflegt in ihrem Debütroman ein entspanntes Verhältnis zum klaustrophobischen Ambiente ihres Buches. Mit souveräner Skurrilität enthüllt sie nach und nach die persönlichen Verstrickungen der einzelnen Figuren miteinander. Ein wenig erinnert das Setting an die schrillen Filme eines Wes Anderson, wo ebenfalls mit Mitteln der Reduktion bei gleichzeitiger Überzeichnung der Konturen Hyperrealitäten geschaffen werden. Aber während sich in den Filmen von Anderson gegen Ende hin die verwickelten Geschichten gerne auflösen, gönnt Bettina Gärtner ihren Lesern diese kathartische Erfahrung nicht. Im Gegenteil: Der georgische Austauschforscher, der sich bald als alter Bekannter von Klara entpuppt und anscheinend eine geheime Mission zu erfüllen hat, bringt zwar vieles ins Rollen, aber gleichzeitig verdichten sich ab der zweiten Hälfte auch wieder die Mysterien rund um den „Konzern“ und sein ambivalentes Verhältnis zur Außenwelt. Manche Figuren, die in der ersten Hälfte des Buches enorm wichtig waren, verschwinden in der zweiten Hälfte in der Versenkung. Demgegenüber wird der Druck, den die symbolische Ebene des Romans erzeugt, immer größer: Fahnen knattern im Wind oder hängen schlaff herunter – je nach Stimmungslage; Schulbusse und Kinder verschwinden, ohne dass es jemanden beunruhigt; das Telefon ist tot; der Strom fällt aus und das Schaf im Garten von Klara verschwindet – aber die Figuren, die noch aktiv sind, tun so, als ob alles in bester Ordnung wäre, weil sie seit jeder gewohnt sind, so zu tun. Wie heißt es gegen Ende des Buches: „Das Schaf hat einen so zufriedenen Eindruck gemacht. Letzten Endes bleiben aber Tiere rätselhaft.“ – Ebenso wie das in sich geschlossene, surreale Universum, in das Bettina Gärtner in Unter Schafen entführt.