Melancholie am Straßenrand

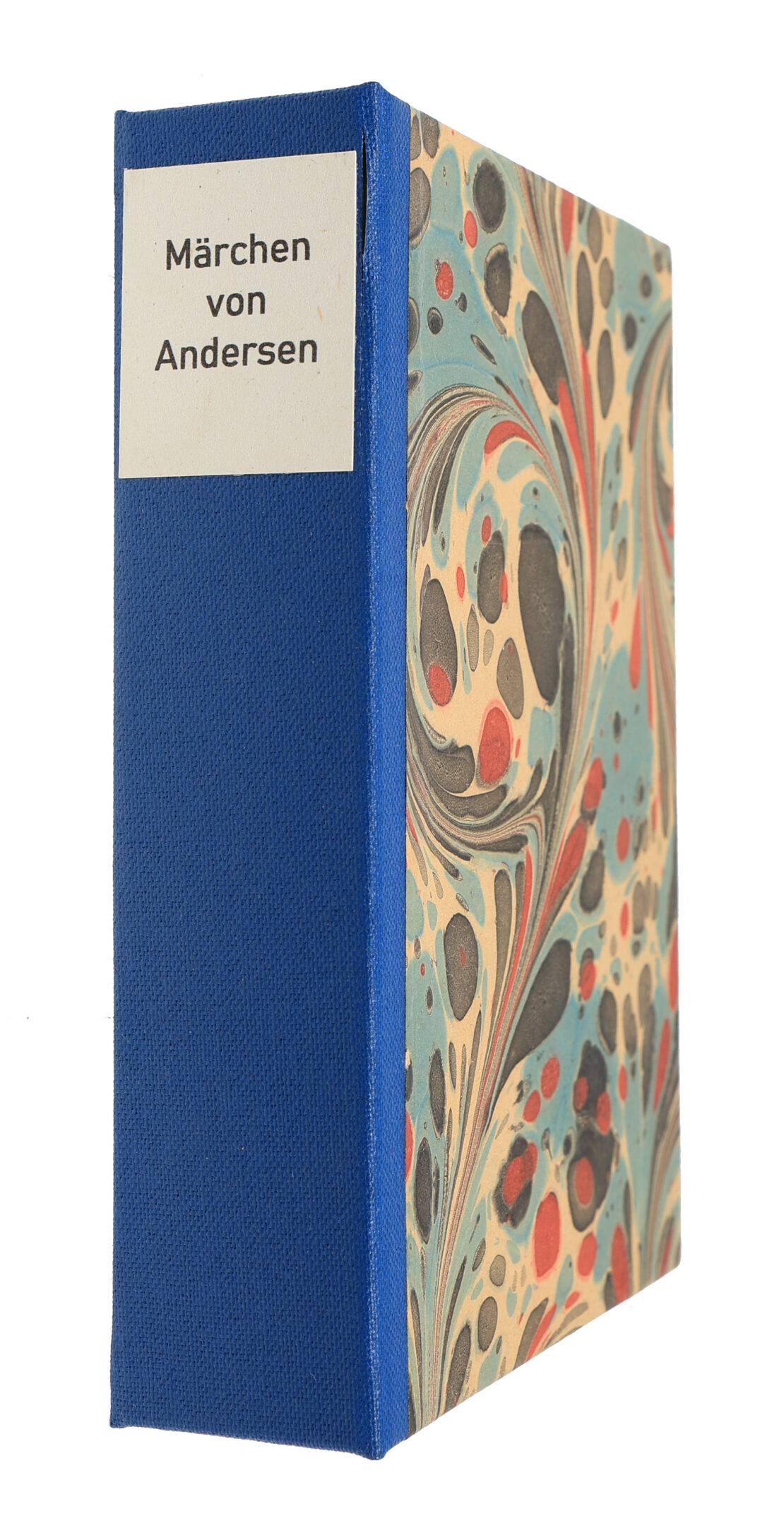

Schon als Kind haben mich Märchen wahnsinnig fasziniert. Sowohl die gesammelten Volksmärchen der Gebrüder Grimm als auch Hans Christian Andersens Kunstmärchen. Bei den Grimms ging es wild zu, nicht selten ist der Wald der Handlungsort, dort tummeln sich neben Waisenkindern Hexen, verwunschene Brunnen und Fabelwesen. Selbst zog es mich mit meinen Schwestern auch immer wieder in den Wald und nicht selten hielt ich insgeheim Ausschau nach den grimmigen Märchenfiguren. Ich genoss die Gänsehaut, den Schauer, der mich über meine Schulter blicken ließ. Eines unserer liebsten Spiele war, dass unsere Eltern fort waren und wir uns nun alleine – mutterseelenalleine – im Wald durchschlagen mussten. Die Andersen-Märchen berührten mich auf andere Weise – da war es die Melancholie, die in den Zeilen mitschwang, wenn das Mädchen am Straßenrand ihr letztes Schwefelhölzchen anzündet oder die roten Schuhe auch weitertanzen, nachdem die Füße abgehackt worden sind. Düster? Ja bestimmt, und noch habe ich meine eigenen Kinder damit verschont. Aber ich merke, wie mich die Märchen nicht loslassen, wie sie sich auf seltsame Art in meine schriftstellerische DNA eingeschrieben haben und das begreife ich als ungeheuren Schatz.