Viel zu lange in die Glotze gestarrt

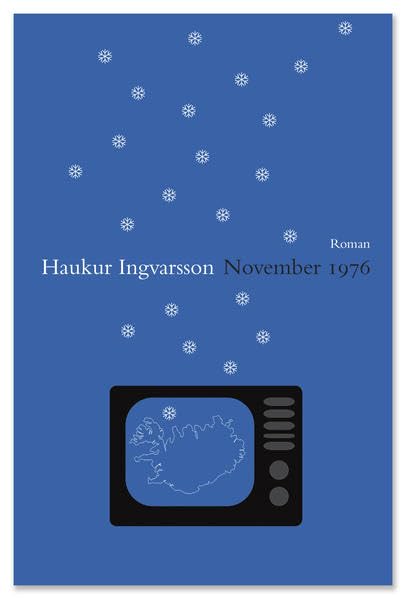

Haukur Ingvarssons Debutroman „November 1976“ und die Einführung des Fernsehens auf Island

1976 beginnt auf Island eine neue Ära. Das Fernsehen hält Einzug ins Land und was uns heute angesichts des medial gefluteten Alltags als selbstverständlicher, teilweise sogar schon wieder vernachlässigter Bestandteil unseres Alltags erscheint, griff anno dazumal tief in die Haushalte und, ja, in die Befindlichkeitshaushalte der Menschen ein. Haukur Ingvarsson baut in seinem Debutroman „November 1976“ rund um das Thema der technischen Erneuerung eine Handlung auf, in deren Zentrum eine dreiköpfige Familie und deren Nachbarschaft steht.

Da ist zum ersten Þóroddur, mitten in der Pubertät steckend, so orientierungs- wie planlos, einzelgängerisch und, wie viele Suchende im jugendlichen Alter, von diffusen Fluchtgedanken getrieben. Das auf keinen Fakten fußende vermeintliche Wissen um eine für andere nicht zu erreichende Wahrheit treibt den Jungen einerseits raus aus dem patriarchalisch dominierten Elternhaus, rein in das isländische Schneegestöber, andererseits, die elterliche Anerkennung suchend, auch wieder genau dorthin zurück. Das Pathos der Jugend, angesiedelt zwischen Weltschmerz und Erkenntnissuche, Unverstandensein und Unverständnis – Ingvarsson zeichnet es mit feiner Feder. Synchron dazu entwickelt sich beständig eine Auseinandersetzung zwischen den Eltern Dóróthea und Rikkarður, in der die Themen Patriarchat, Feminismus und Emanzipation die wesentlichen Zutaten sind. Immer wieder im Zentrum, als Auslöser von Diskussionen, Gesprächen und Streits: das TV-Gerät. Über die Romandistanz hin findet Dóróthea zunehmend aus der Starre heraus und zu sich, unterstützt von der liberalen Lebensweise ihrer Nachbarin Bíbí, die sie durch kritisches Beobachtungslernen zuerst einmal gedanklich zu füllen beginnt, ehe es am Schluss des Romans zu einer so befreienden wie eruptiven Handlung kommt. Das Familienidyll rund um den Fernseher, es wird nie mehr so sein wie zuvor.

Man kann Ingvarssons Buch durchaus auch als Verweis auf aktuelle technische Innovationen lesen: War die Einführung des Fernsehens eine technische Errungenschaft, die zwar die Welt ins Wohnzimmer brachte, wie es damals oft hieß, gab es dennoch neben der neuen Gesprächs- und Diskussionsmöglichkeiten aufgrund des nun beziehbaren Wissens eine natürliche Beschränkung auf das engere Umfeld, Interaktionsmöglichkeiten ließ das Gerät ja nicht zu. Heute beobachten wir das Gegenteil: Schlecht recherchierte Beiträge oder gar willkürliche Behauptungen in den Sozialen Medien greifen wesentlich tiefer in die Bewusstseinsbildung ein und steuern bzw. manipulieren ideologische Diskurse bis hin zu Wahlkämpfen. Interessant im Zusammenhang Bewusstseinsbildung ist eine weitere Hauptfigur des Romans, Batti. Auch er ein Nachbar der Familie, verdingt er sich einerseits als Schmuggler von Waren in die damalige amerikanische Militärbasis in Keflavik wie auch aus dieser heraus, andererseits in seiner Tätigkeit als Übersetzer ins Isländische auch als Schmuggler von Worten und Gedichten in die übersetzten Werke hinein. Er betrachtet diese Vorgangsweise als positiven Akt, als Vermittlung von Wissen und Kulturgut, der Aufklärung dienend. Ingvarsson übt diese Praxis in „November 1976“ auch selbst aus, der Roman ist nicht nur durch das Auflisten von TV-Programmen in Kapitel gegliedert, sondern wird durch das Einfügen von Lyrik erweitert. Es ist also auch die Macht des Wortes, die in „November 1976“ immer wieder thematisch durchscheint, einem Roman, der in seiner Gesamtheit wunderbar liebenswürdig mit den großen Themen unser aller Leben spielt.