Dorthin, wo es weh tut

Sie waren purer Zauber, die grünen Bände mit der Goldprägung. Erst vorgelesen, bald selber ausbuchstabiert. Jeden Abend las der Großvater dem Kind eine halbe Stunde vor. Jeden Abend wurde so das Zu-Bett-gehen-Müssen ein Vergnügen.

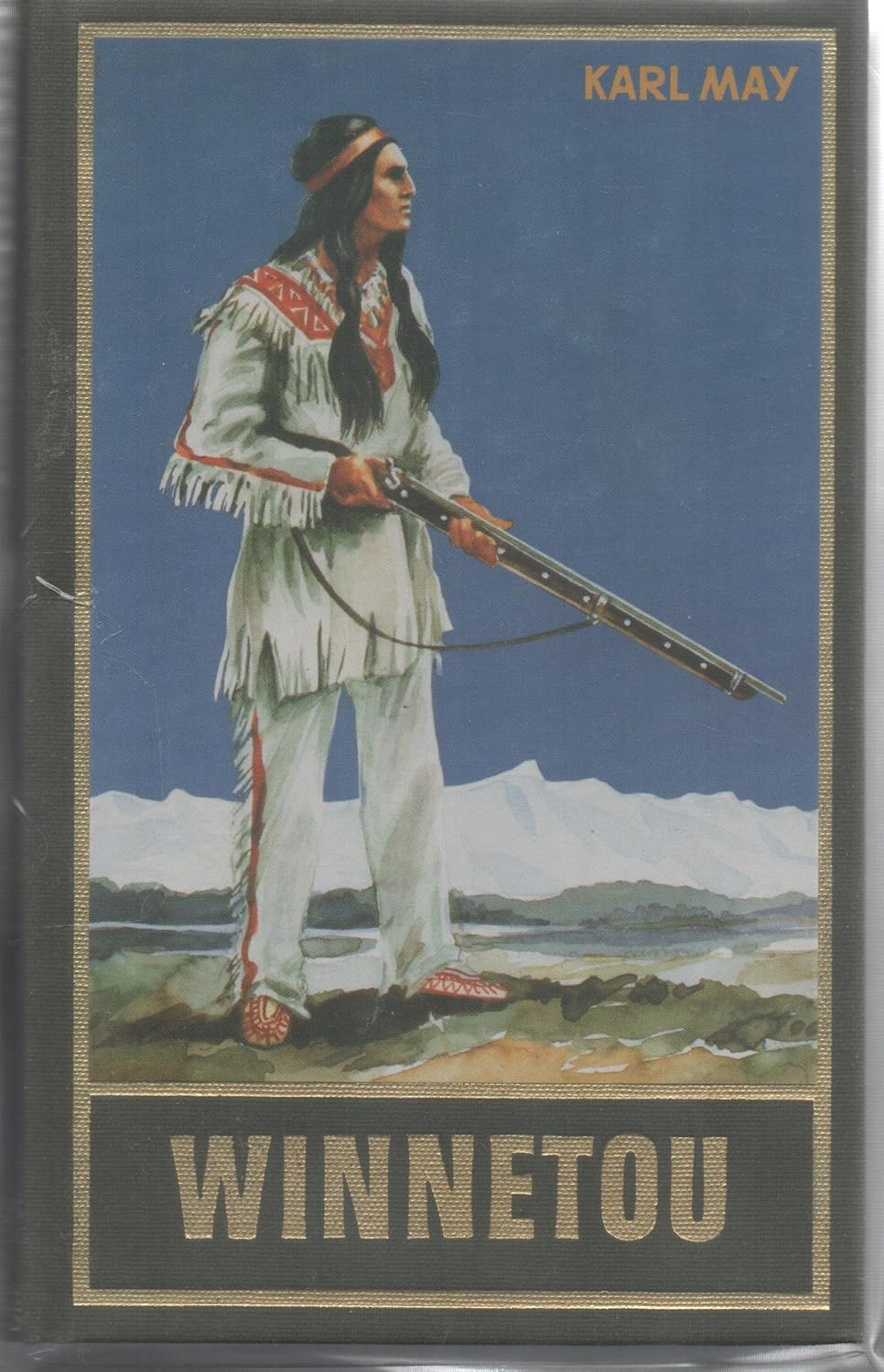

Sie waren sicherlich nicht kindgerecht, diese Abenteuergeschichten, aber der Großvater kannte dieses Wort nicht und das Kind auch nicht. Also stand der Aufhebung von Zeit und Raum nichts im Wege: Viele der Helden kamen zu Tode, nur um Woche später wiederaufzuerstehen, sich den Fesseln am Marterpfahl zu entwinden, den reißenden Flüssen entgegen aller Wahrscheinlichkeit doch zu entsteigen. Heldinnen gab es in diesen Geschichten keine, aber das störte das Kind nicht, war es selbst ein Held völlig unabhängig von seinem biologischen Geschlecht. Es war Winnetou und es war Old Shatterhand, es war Nscho-Tschi ebenso wie Kara Ben Nemsi.

Der Großvater kümmerte sich nicht um Chronologien, ließ aus, was ihm zu brutal erschien, um sich Tage später anders zu entscheiden, sprang vor und zurück. Er lehrte das Kind: Geschichten, das sind die Herrinnen über Leben und Tod. Deswegen vielleicht der Wunsch, es ihnen gleichzutun, Raum und Zeit zu formen, Tote lebendig, Kranke gesund zu machen. Die heilende Kraft der Erzählung zu beschwören, den Trost, der in ihr liegt. Aber nicht schönreden, auch dorthin erzählen, wo es weh tut. Das wollte sie.

Die Entdeckung dieser Kraft der Erzählung an einem Wandertag, als die Forststraße endlos war und der Wind kalt. Und sie die anderen weitergehen machen konnte mit einer imaginierten Geschichte, mit Worten, die an einem losen Band aneinandergeknüpft im Gehen auch die anderen Kinder ausschreiten ließen. Gehen und Schreiben haben für sie bis heute eine enge Verbindung, sind beide stets mit einer Entscheidung verbunden. Wohin sich wenden? Was weglassen, was für wichtig erachten?

Ohne das vorbildliche Schlitzohr hätte sie es als Schriftstellerin nicht gewagt, sich bis in die Weiten Anatoliens und darüber hinaus bis ins wilde Kurdistan zu imaginieren. Eine Zitternde Welt zu erschaffen, die auch auf Recherche zur Bagdadbahn beruht, nicht aber auf persönlicher Anschauung. Wie sollte eine auch ins 19. Jahrhundert reisen? Sie nennt das für sich ihre „Karl May-Methode“. Ihr Großvater hätte es geliebt.