Rückzug ins normale Leben

Rimbaud lässt sich unter Kokospalmen die Eier kraulen

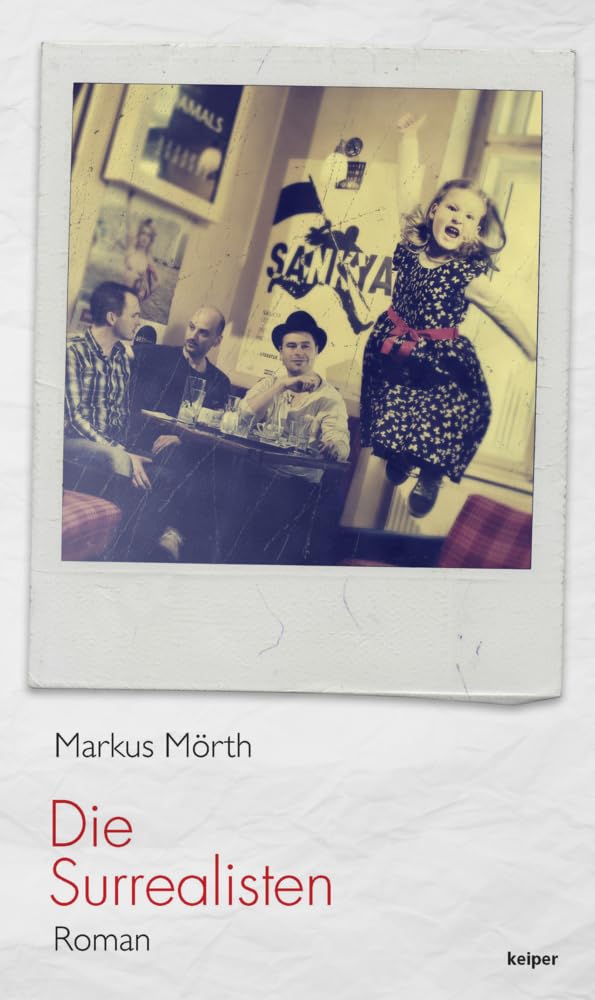

Ein Künstlerleben abseits bestehender Konventionen und fernab lästiger Verpflichtungen, frei, radikal und leidenschaftlich, wollen sie führen – die drei Freunde Max, Otto und Paul. Um das auch nie zu vergessen, schließen sie einen Pakt, der sie davor bewahren soll, wie so viele als gescheiterte Maulhelden zu enden. Nach Jahren treffen die „drei Musketiere“ wieder zusammen: Gealtert, um ein paar Kilogramm schwerer und um ein paar Erfahrungen reicher; der eine ohne Job, der andere kurz davor zu heiraten und Paul mit einer kleinen Tochter, Rosina. Die Geschichte der drei Teilzeit-Visionäre dient Markus Mörth im Roman Die Surrealisten als Folie für ein Porträt der Generation der Verweigerer und Suchenden, zeittypischer Figuren auf der Suche nach ihrem Platz in dieser Welt. Ort der Handlung ist Graz, und der Autor lässt viel Grazer Lokalkolorit und noch mehr kenntnisreiche Anspielungen auf den Kunstbetrieb und dessen Umfeld in den Roman einfließen. Die Romanfiguren wirken zunächst ein wenig oberflächlich, sind aber im Verlauf der Romanhandlung erfreulich vielschichtig gezeichnet, als Menschen aus Fleisch und Blut, mit Ängsten, Träumen und allen möglichen Makeln, aber auch mit Herz und Seele.

Markus Mörth erzählt in seinem Buch von Freundschaft und deren Pflege, von Aufbruch, Lebensfreude und Sehnsucht und auch von der Stärkung des Egos durch Anerkennung, Respekt und Erfolg – aber auch vom immer möglichen Scheitern, von Rückschlägen, Niederlagen und Misserfolgen. Seine Protagonisten wollen viel, mitunter zu viel und scheitern ohne allzu große Grandezza an ihren radikalen Visionen und unkonventionellen Vorhaben. So steuert Die Surrealisten auch auf kein simples Happy End zu, sondern zeigt unperfekte Menschen in einer unperfekten Welt. Von der Überwindung des kleinbürgerlichen Miefs bleibt ebenso wenig wie von den anarchistisch-künstlerischen Tagträumen in Zeiten von juvenilem Sturm und Drang.

„Am Beginn des Frühlings fanden sich die Freunde schließlich zu ihrem jährlichen Foto im Augarten ein […]. „Wisst ihr, woran ich mich die ganze Zeit erinnere?“, fragte Max in die Runde. […] Ich erinnere mich an deinen Ausspruch: ‚Rimbaud ist tot, Baby.‘ […] Ich glaube, er ist nicht tot. Ich glaube, der sitzt unter Kokospalmen, lässt sich die Eier kraulen und genießt es, die eigenen Bücher zu verbrennen.“ […] Wäre er noch am Leben, würde er all das genießen, was er in jungen Jahren so gehasst hat. Das ganze bürgerliche Getue würde ihn nicht mehr kratzen. Nur wäre er dann keine Legende mehr, sondern ein echter, wahrhaftiger Mensch.“

Die Lebensentwürfe und die Lebenswirklichkeiten, die Markus Mörth anhand seiner Romanfiguren Max, Otto und Paul durchspielt und literarisch überprüft, wirken nur selten künstlich und klischeehaft wie formelhafte Versuchsanordnungen, sondern sind den Menschen und deren Leben gleichsam abgeschaut und abgelauscht. Das „normale“ Leben, in das sie trotz großer Pläne und ambitionierter Ziele wieder zurückkehren, bedeutet für sie nur zu einem kleinen Teil einen Rückzug und ein Scheitern – hält es für sie doch auch Sicherheit, die Gewissheit und das Gefühl, es irgendwie doch geschafft zu haben und nicht allein zu sein, bereit. Auch wenn sie nicht wirklich glücklich sind. Ein Rest von Sehnsucht bleibt:

„Vielleicht, und so sehe ich es jetzt, ist es einfach nur schmerzhaft, sich einzugestehen, dass man im Leben nicht den Platz erreicht hat, den man sich erträumt. Noch nicht.“