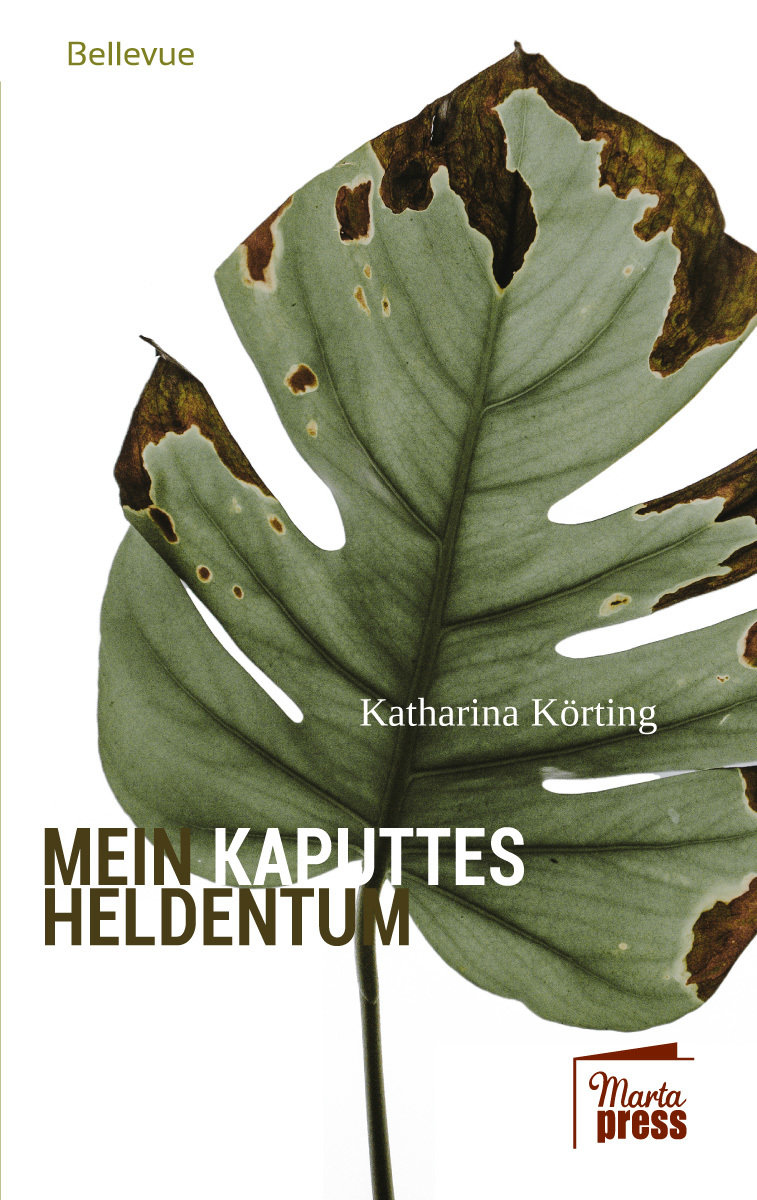

Ein Exemplar unter Druck

Katharina Körting reflektiert in „Mein kaputtes Heldentum“ darüber, wie man den eigenen Leistungsansprüchen hinterherhechelt.

„Ich erzähle keine Geschichte – ich erzähle Gedanken“, steht dem 2019 erschienenen Prosaband „Mein kaputtes Heldentum“ als Motto voran. Und gleich in der ersten von insgesamt 125 Notizen streicht die 1968 geborene und in Berlin lebende Autorin Katharina Körting heraus, dass es – selbst wenn Persönliches verhandelt wird – in den kurzen Texten nicht um sie persönlich gehe, sondern um ein exemplarisches Leben: „Meine Eltern haben eine dysfunktionale Tochter, und da bin ich. Wenn ich ‚ich‘ schreibe, also von ‚mir‘ rede, ist damit ein beispielhafter Mensch gemeint. Ein Exemplar.“

Körtings Heldin ist in prekären Verhältnissen in der Werbung/PR tätig. Um dem Gefühl der Entfremdung zu entgehen, das ihre Arbeit mit sich bringt, notiert sie nebenbei all ihre Gedanken – und hält damit exemplarisch die Anzeichen für das „beschädigte Leben“ (Adorno) fest, das viele Menschen in ihrer urbanen Bobo-Dienstleistungsblase leben. Woran das Ich bei Körting vor allem zu knabbern hat und woran es sich unermüdlich abarbeitet, ist der Leistungsanspruch, der von klein auf in dieses Ich gepflanzt wurde. „Sogar der Pfarrer in der Kirche spricht von einem ‚gelingenden Leben‘. Erfolgreich leben als Beruf. Ist denn Leben ein Projekt? Ist Leben eine Aufgabe? Kann es misslingen?“

Das Buch ist in vier Abschnitte gegliedert: „Eltern“, „Helden“, „Heiler“ und „Häute“. Die ersten beiden Kapitel beschäftigen sich mit den Ursachen bzw. Auswirkungen des Gefühls, am Leben bzw. am eigenen Anspruch zu scheitern. Dabei tauchen immer wieder die geschiedenen Eltern als wichtige Bezugspunkte auf: der Vater ein erfolgreicher Leistungsbringer; die Mutter links-bewegte Ärztin, die die Tochter bei ihren masochistischen Sexualpraktiken beiwohnen ließ – was die Erzählerin im Rückblick erstaunlich gleichmütig hinnimmt. „Ich analysierte, begründete, rechtfertigte, erlaubte, verbot, in jedem Fall: stellte in Frage. Mich. Bis heute.“

Die beiden letzten Kapitel suchen nach Auswegen aus diesem unrettbaren Gefühl, das die Ich-Erzählerin immer wieder überkommt. Sie kündigt ihren unbefriedigenden Job und gönnt sich eine Woche „Auszeit“ in einem Ayurveda- Resort nahe dem Elbe-Städtchen Hitzacker. Dort muss sie allerdings feststellen, dass sie nicht naiv genug ist, um auf den Bachblüten-Homöopathie-Ayurveda-Cocktail anzusprechen, der ihr angeboten wird. Stattdessen findet sie Trost in Büchern von Herbert Marcuse, die sie schon als Studentin konsultiert hatte – und im eigenen Schreiben: „Ich schreibe mir Mut zu.“

In einigen Passagen erinnern die Bekenntnisse in „Mein kaputtes Heldentum“ an schonungslose Offenbarungen eines Sisyphos in Psychotherapie: „Wenn ich schreibe, fällt mir jedes Mal ein Stein vom Herzen, den ich eifrig wieder zurückrolle, damit er erneut fallen kann, oder was weiß ich denn, warum ich das tue. Was weiß ich denn. Nix.“ Auch wenn die Versagensängste sich nicht bei jedem Menschen um Leistungsansprüche drehen, spricht Körtings „kaputtes Heldentum“ doch einige symptomatische Besonderheiten der Generation der 68er-Kinder an. Am Erstaunlichsten ist vielleicht die Diagnose, Ansprüchen genügen zu wollen, die niemand wirklich ausgesprochen hat. Während die Eltern sich von den gesellschaftlichen Erwartungen befreiten, prägte sich bei vielen Kindern dieser Generation das Über-Ich stärker aus denn je und kontrolliert selbst im fortgeschrittenen Erwachsenenalter jeden Winkel des Selbst. Körtings Einsicht: „Mit allem, was ich tue, Chor, Lieder schreiben, singen, putzen, Texte schreiben, Kinder beim Großwerden begleiten, erwerbsarbeiten, mit Menschen sprechen – bei allem mache ich mir Druck.“ – Und dem kommt die Ich-Erzählerin nur manchmal aus. Oder wie es im letzten Eintrag heißt: „Ich laufe und laufe, bis ich nicht mehr kann. Dann steht die Welt still. Zwischendurch glücke ich.“

Das Buch ist hier erhältlich.